普段着の思い、いろいろと

カテゴリー「街歩き、建築体験」の記事一覧

- 2026.02.04 [PR]

- 2019.11.16 東京ジャーミイ・トルコ文化センター見学

- 2019.09.10 住まいの会 研修旅行2019<静岡~山梨>に参加

- 2019.08.09 京都旅行 2019 その二

- 2019.08.09 京都旅行 2019 その一

- 2018.11.19 まち・建築視察旅行 2018【京都】その二

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

東京ジャーミイ・トルコ文化センターの見学&公開文化講座に参加しました。

東京ジャーミイ(Tokyo Camii)は、日本最大のイスラム教寺院(モスク、トルコ語でジャーミイ)で、前身はタタール人たちにより1938年に建設された東京回教礼拝堂になります。

その後老朽化のため、2000年にトルコ文化センターを併設して再建された複合施設です。

多様なイスラム建築の中のオスマン様式を踏まえた建築で、鮮やかなアラベスクやカリグラフィーで彩られています。薄暗いなか神々しい光がおりてくる空間をイメージしていましたが、カラッとした明るさに少々驚きました。

イスラムでは偶像崇拝が禁止されていたため幾何学模様と文字装飾が発展したといわれています。ゴシック建築のように光を神として捉えることもなく、幾何学に無限の宇宙、そして秩序を支配する原理を求めたのでしょうか。

↓ 1階トルコ文化センター

↓ 1階入口付近にあるトルコ民家風の小部屋

特別公開文化講座

「ジャーミイの模様の幾何学 ~美しいものには理由がある~」

講師:谷 克彦氏

数学大好きの先生による講演でした。

見学会のあとは、大久保にあるトルコ料理レストラン、ヒサル(HiSAR)に移動して、お腹もトルコを満喫 (^^)/

東京ジャーミイ(Tokyo Camii)は、日本最大のイスラム教寺院(モスク、トルコ語でジャーミイ)で、前身はタタール人たちにより1938年に建設された東京回教礼拝堂になります。

その後老朽化のため、2000年にトルコ文化センターを併設して再建された複合施設です。

多様なイスラム建築の中のオスマン様式を踏まえた建築で、鮮やかなアラベスクやカリグラフィーで彩られています。薄暗いなか神々しい光がおりてくる空間をイメージしていましたが、カラッとした明るさに少々驚きました。

イスラムでは偶像崇拝が禁止されていたため幾何学模様と文字装飾が発展したといわれています。ゴシック建築のように光を神として捉えることもなく、幾何学に無限の宇宙、そして秩序を支配する原理を求めたのでしょうか。

↓ 1階トルコ文化センター

↓ 1階入口付近にあるトルコ民家風の小部屋

特別公開文化講座

「ジャーミイの模様の幾何学 ~美しいものには理由がある~」

講師:谷 克彦氏

数学大好きの先生による講演でした。

見学会のあとは、大久保にあるトルコ料理レストラン、ヒサル(HiSAR)に移動して、お腹もトルコを満喫 (^^)/

PR

9月8~9日、NPO埼玉住まいの会の研修旅行に参加しました。

今年の街並み・建物見学の研修旅行は、静岡~山梨へ。

今年の街並み・建物見学の研修旅行は、静岡~山梨へ。

9月8日:「クレマチスの丘」ヴァンジ彫刻美術館、ベルナール・ビュッフェ美術館、ねむの木こども美術館を見学。

宿は焼津黒潮温泉ホテルアンビア松風閣。

9月9日:東京ウェルズテクニカルセンター、紙の博物館Pam、富士山世界遺産センターを見学。

■「クレマチスの丘」ヴァンジ彫刻美術館(2002年 設計:柴原利紀)

豊かな自然環境の中に、ジュリアーノ・ヴァンジ氏の彫刻が配置された回遊式の庭園美術館。

屋外空間もスケールよく建築化されていて、気持ちのよい場でした。

■ベルナール・ビュッフェ美術館(1973年 設計:菊竹清訓)

1988年、1996年に増築。内部は撮影できず。

■ねむの木こども美術館「どんぐり」(2007年 設計:藤森照信)

内部は撮影禁止で紹介できませんが、藤森ワールド以上に、こどもたちの作品に見入ってしまいました。

■東京ウェルズテクニカルセンター(2007年 設計:山本理顕)

内部は見学できず外観のみ。研究所としてつくられた施設らしいが、今は使われ方が違うのでは。倉庫?

■紙の博物館Pam(2002年 設計:坂茂)

特種東海製紙紙のメーカー「特種東海製紙」の展示、開発、販促の場としての資料館。

3層吹き抜けのアトリウムの東西面は、FRP製のスタッキング・シャッターで開閉可。

ここは、皆さんに愛されて大切に使われている感じでした。

■富士山世界遺産センター(2017年 設計:坂茂)

木格子の外壁を持つ“逆さ富士”の建物が、水盤に映り込むと“富士山”の姿が現われる。

“逆さ富士”の建物内部は、1階から5階まで螺旋スロープで繋がり、斜路を登りながらスロープ展示を鑑賞、疑似登山体験ができる。

最上階(5階)の展望ホール。引込サッシにより全面開放可。

重文安藤家住宅は、残念ながら時間切れで今後の楽しみに。

最後は恒例の酒蔵試飲、充電完了。

宿は焼津黒潮温泉ホテルアンビア松風閣。

9月9日:東京ウェルズテクニカルセンター、紙の博物館Pam、富士山世界遺産センターを見学。

■「クレマチスの丘」ヴァンジ彫刻美術館(2002年 設計:柴原利紀)

豊かな自然環境の中に、ジュリアーノ・ヴァンジ氏の彫刻が配置された回遊式の庭園美術館。

屋外空間もスケールよく建築化されていて、気持ちのよい場でした。

■ベルナール・ビュッフェ美術館(1973年 設計:菊竹清訓)

1988年、1996年に増築。内部は撮影できず。

■ねむの木こども美術館「どんぐり」(2007年 設計:藤森照信)

内部は撮影禁止で紹介できませんが、藤森ワールド以上に、こどもたちの作品に見入ってしまいました。

■東京ウェルズテクニカルセンター(2007年 設計:山本理顕)

内部は見学できず外観のみ。研究所としてつくられた施設らしいが、今は使われ方が違うのでは。倉庫?

■紙の博物館Pam(2002年 設計:坂茂)

特種東海製紙紙のメーカー「特種東海製紙」の展示、開発、販促の場としての資料館。

3層吹き抜けのアトリウムの東西面は、FRP製のスタッキング・シャッターで開閉可。

ここは、皆さんに愛されて大切に使われている感じでした。

■富士山世界遺産センター(2017年 設計:坂茂)

木格子の外壁を持つ“逆さ富士”の建物が、水盤に映り込むと“富士山”の姿が現われる。

“逆さ富士”の建物内部は、1階から5階まで螺旋スロープで繋がり、斜路を登りながらスロープ展示を鑑賞、疑似登山体験ができる。

最上階(5階)の展望ホール。引込サッシにより全面開放可。

重文安藤家住宅は、残念ながら時間切れで今後の楽しみに。

最後は恒例の酒蔵試飲、充電完了。

京都旅行2日目

桂離宮

事前に予約しての参観。

すでにいろんな人が桂を論じているなか、身体で感じるというよりは確認しに来た、になってしまったかも。

何せ今日の気温も酷暑日の38.0°

ガイドさんについていくだけで汗ダク。

大徳寺

20数年前に一度訪れたことがあり、その時は2月、雪がシンシンと降り静寂のなかでの参観だったのですが、また来たいと思わせてくれる場所でした。

今回も次の修学院離宮の予約時間があり、駆け足になってしまい、龍源院と瑞峯院だけ。もったいない。

修学院離宮

桂離宮の約8倍の敷地面積、ガイドさんも汗を拭きながらの京都の夏。

上・中・下の三つの離宮からなり、その間に水田も広がり、箱庭的な桂とは対照的に自然そのままが感じられる庭かと思います。

暑さのせいか?腕時計が20分くらい遅れていて気が付いた時はすでに遅し、指定席をとっていた新幹線に乗り遅れ。今年の京都も何か居る。

桂離宮

事前に予約しての参観。

すでにいろんな人が桂を論じているなか、身体で感じるというよりは確認しに来た、になってしまったかも。

何せ今日の気温も酷暑日の38.0°

ガイドさんについていくだけで汗ダク。

大徳寺

20数年前に一度訪れたことがあり、その時は2月、雪がシンシンと降り静寂のなかでの参観だったのですが、また来たいと思わせてくれる場所でした。

今回も次の修学院離宮の予約時間があり、駆け足になってしまい、龍源院と瑞峯院だけ。もったいない。

修学院離宮

桂離宮の約8倍の敷地面積、ガイドさんも汗を拭きながらの京都の夏。

上・中・下の三つの離宮からなり、その間に水田も広がり、箱庭的な桂とは対照的に自然そのままが感じられる庭かと思います。

暑さのせいか?腕時計が20分くらい遅れていて気が付いた時はすでに遅し、指定席をとっていた新幹線に乗り遅れ。今年の京都も何か居る。

11月18日

東福寺。 混雑が予想できたので、開門前に着いたけど甘かった、長い列のうしろに並ぶことに。

開山堂(重文)庭は江戸中期

方丈、八相の庭(重森三玲の作)昭和14年

アサヒビール 大山崎山荘美術館 本館「大山崎山荘」(設計:加賀正太郎監修)昭和7年完成

地中館「地中の宝石箱」(設計:安藤忠雄)平成7年完成

山手館「夢の箱」(設計:安藤忠雄)平成24年完成

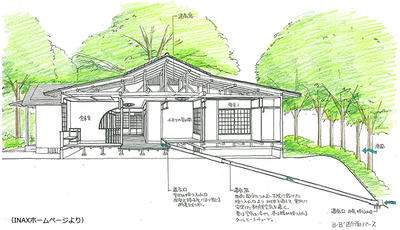

聴竹居(設計:藤井厚二)昭和3年完成

平成29年 竹中工務店が取得、重文指定

自ら追求した環境工学を確証するための実験住宅

虎屋菓寮 京都一条店(設計:内藤 廣)平成21年完成

内藤さんらしい技術に裏付けされた繊細でかつ力強いデザイン。

帰りは京都駅から新幹線で、

京都駅も国際コンペだったのですが、、、

東福寺。 混雑が予想できたので、開門前に着いたけど甘かった、長い列のうしろに並ぶことに。

開山堂(重文)庭は江戸中期

方丈、八相の庭(重森三玲の作)昭和14年

アサヒビール 大山崎山荘美術館 本館「大山崎山荘」(設計:加賀正太郎監修)昭和7年完成

地中館「地中の宝石箱」(設計:安藤忠雄)平成7年完成

山手館「夢の箱」(設計:安藤忠雄)平成24年完成

聴竹居(設計:藤井厚二)昭和3年完成

平成29年 竹中工務店が取得、重文指定

自ら追求した環境工学を確証するための実験住宅

虎屋菓寮 京都一条店(設計:内藤 廣)平成21年完成

内藤さんらしい技術に裏付けされた繊細でかつ力強いデザイン。

帰りは京都駅から新幹線で、

京都駅も国際コンペだったのですが、、、